軒の修理のつづき

ポリカ波板を買ってくるのに、今までのっていたトタンの寸法を計ってます。

長年屋根を守ってきてくたびれきった錆びたトタン。。

意外に裏側は奇麗だな。。。

裏返して使いたい衝動を打ち消して計ります、計ります。

アバウトに180×65くらいのやつ10枚セットのとか買ってくればいいのねン

いよいよ腐っている丸太の桁を外します。

下の柱と支えを入れ替えながら慎重に外していきます。

脚立を下に入れて支えながらバールで釘から抜いていきます。

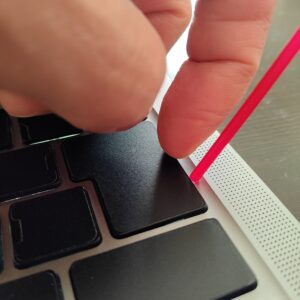

丸太と垂木&野地板を結んであった太い針金です

この太さだとかなり丈夫だからニッパだと刃こぼれしますんで、こんなクリッパーみたいのがあると便利です。

分割して丸太を除去していきます。

ちょっと重いのでつっかえ棒も入れながら・・

慎重にノコギリでカットしていく。

使える部分がもしあれば残して繋ぎますんで、腐っているところを確認しながらノコギリで切っていきます。

ここまでは余裕でムサってる。

予想通り端っこ以外全部切除対象になりました。

奥の方までカットしたところ。まだちょっと上が痛んでいるのでもう少しカットしました(写真撮り忘れました)

桁の奥の方は大丈夫だったので少し残しておいて後日ノミで枘穴をきって新しい桁と接ぐ予定です。とりあえず下を支えるものから作っていきます。

軒先の桁と柱の腐っている物を全てをどかしました。

軒の屋根の骨は上部と右奥が繋がっているので、下だけ入れ替えていく感じの作業です。丸太とトタンを剥がしたらかなり軽くなりました。つっかえ棒を仮固定します。

しばし休憩・・・

あーははははは、緊張した。フッー。

束石を置いてみます。

イメージとしてはこんな感じか。

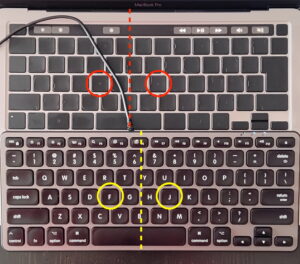

整地するのに大雑把な位置を出したいので、水糸を水平にはっています。

下を少し掘って砂利を入れて付き固めます。

全体の高さを合わせるのに仮に木材を渡してます。

適当な板を建ててコンクリの枠を作ります。

束石は下に練ったコンクリを敷いて仮置きしてあります。

写真の右下にある小さいバットで少量ずつ練って作業〜♪あー楽しい。こういうのやりたかったんだよ。片付けとかじゃなくてさー。

周りにも少し砂利を入れて付き固めていく。

鉄筋は束石を前後に挟むように渡して浮いた状態にして針金で固定、もしも後で破壊撤去することになった時にも大変にならん程度に。

あとはコンクリを流し込む。

一番大きいバットで練る。持っている中では一番大きいのなんだけどなあ、この面積ではぜんぜん小さい。混ぜては入れ、混ぜては入れを繰り返し。母屋の漆喰壁を塗ったときに買ったものなんだけどね・・もしこの先も納屋の中までコンクリやる場合は大きい泥舟を買いたいなあ。なんて思いつつ作業〜

束石の枘穴はついでに埋めました、ネジで留めることになると思うので。

さて、コンクリの気持ちになるとこの状態で数日置きたいのですが、つっかえ棒だけの状態では不安定です、常時監視できるわけでもないので。翌日には柱を仮に建てておくことにしました。